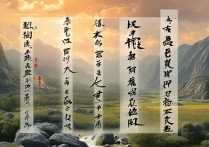

三十六计 走为上计

三十六计中,“走为上计”常被视为一种颇具智慧的应对策略,以下从多个角度对其进行详细阐述:

| 方面 | 详情 |

|---|---|

| 出处 | “走为上计”最早出自《南齐书·王敬则传》:“檀公三十六策,走是上计,汝父子唯应急走耳。”原指在无力抵抗敌人时,以逃走作为上策。 |

| 本意 | 从军事角度看,当敌我力量悬殊,局势对我方极为不利时,避免与敌人正面决战,选择撤退以保存实力,是为“走为上计”,例如在战争中,若我军兵力、装备、地形等方面均处于劣势,继续战斗可能会遭受重大损失,此时主动撤退,寻找更有利的时机或条件再战,是一种明智的选择。 |

| 引申义 | 在生活中,“走为上计”也有广泛应用,当面临一些无法解决或陷入困境的情况时,暂时离开或回避,可能是解决问题的有效途径,比如在人际关系中,当双方矛盾激化,情绪激动时,一方选择暂时离开,给彼此冷静的时间,有助于避免冲突进一步升级,为后续解决问题创造更好的条件,又如在工作中,遇到难以完成的任务或复杂的人际纠纷,若继续坚持可能会导致更大的失败或损失,此时适时调整策略,转换工作方向或环境,也是一种“走为上计”的体现。 |

| 经典案例 | 鸿门宴:秦末,刘邦深知自己实力不如项羽,在鸿门宴上,面对范增的杀意和项羽的犹豫,刘邦在樊哙、张良等人的协助下,借口上厕所,趁机逃离宴会现场,得以保全性命,这一“走”为他日后成就大业奠定了基础,若不走,刘邦极有可能在鸿门宴上被范增设计杀害,那样历史或将改写。 城濮之战:春秋时期,楚将子玉率师攻晋,晋文公分析形势后,决定暂时后退,避其锋芒,兑现当年对楚先君的承诺,退避三舍(九十里),子玉率部追到城濮,晋文公早已严阵以待,利用楚军内部矛盾和战术安排,最终击败楚军,晋文公的“走”并非怯懦,而是战略性的撤退,为自己赢得了有利的作战时机和条件。 |

| 实施要点 | 判断时机:“走”需要准确把握时机,过早可能错失转机,过晚则可能陷入绝境,比如在商业竞争中,企业要敏锐洞察市场变化和竞争对手动态,当发现自身产品或服务已无法满足市场需求,且短期内难以改进时,应及时调整战略,转型或退出市场,避免更大的损失。 做好准备:“走”不是盲目逃跑,而是要有充分的准备,在撤退前,要做好物资、人员等方面的安排,确保撤退过程顺利,例如在军事行动中,要提前规划好撤退路线,安排好掩护部队,妥善处理物资装备等。 明确方向:撤退时要明确方向和目标,不能盲目行动,要根据实际情况,选择合适的撤退路径和目的地,以便在后续发展中能够重新崛起,比如企业在退出某个市场后,要确定进入新的市场领域或调整业务方向,实现战略转型。 |

| 哲学思考 | “走为上计”体现了一种以退为进的智慧和豁达的人生态度,它告诉人们,在面对困难和挫折时,不要一味地硬拼,要学会灵活应变,适时放弃眼前的利益或机会,以换取更大的发展空间和可能性,这种思想与道家的“无为而治”、儒家的“中庸之道”有一定的相通之处,都强调顺应形势、把握时机,以达到最佳的效果。“走为上计”也提醒人们要有长远的眼光和全局观念,不被眼前的困难所局限,善于从整体利益出发做出决策。 |

相关问答FAQs:

问:“走为上计”是否意味着逃避责任? 答:“走为上计”并不意味着逃避责任,在很多情况下,它是一种基于对形势的准确判断和对整体利益的考虑而做出的明智选择,例如在鸿门宴上,刘邦的“走”是为了保存自己的实力,以便日后成就大业,这是一种对自身和团队负责的表现,如果当时刘邦不选择离开,而是盲目地与项羽对抗,可能会导致自己和追随者的覆灭,那才是真正的不负责任。“走为上计”是在特定情况下,为了避免更大的损失和风险,采取的一种积极应对策略,而不是逃避责任。

问:在现代生活中,如何正确运用“走为上计”? 答:在现代生活中,正确运用“走为上计”需要我们具备敏锐的洞察力和果断的决策能力,要对自己的现状和所处的环境有清晰的认识,明确自己的优势和劣势,以及面临的机遇和挑战,当发现自己在某个领域或情境中无法取得进展或面临较大风险时,要勇于考虑“走”的可能性,在决定“走”之前,要充分做好准备工作,包括制定详细的计划、安排好后续事宜等,如果想要转换职业,就要提前学习新技能、积累相关经验、建立人脉关系等。“走”之后要积极寻找新的机会和发展方向,不断调整自己的状态和策略,以适应新的环境和挑战,比如在创业过程中,如果发现当前的项目没有发展前景,要及时止损,寻找新的创业项目或投资领域

版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。

冀ICP备2021017634号-12

冀ICP备2021017634号-12

冀公网安备13062802000114号

冀公网安备13062802000114号