关于蛇的成语

蛇的成语,在汉语中占据了一席之地,它们不仅生动有趣,而且蕴含着深刻的哲理和丰富的文化内涵,以下是一些常见的关于蛇的成语及其详细解释:

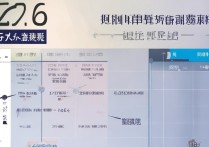

| 成语 | 解释 | 出处 |

|---|---|---|

| 杯弓蛇影 | 将映在酒杯里的弓影误认为蛇,比喻因疑神疑鬼而引起恐惧。 | 《太平御览》卷二三引东汉·应劭《风俗通义·怪神·世间多有见怪惊怖以自伤者》 |

| 笔走龙蛇 | 形容书法生动而有气势。 | 明·兰陵笑笑生《金瓶梅词话》第三十一回 |

| 打草惊蛇 | 原比喻惩甲菟乙,后多比喻做法不谨慎,反使对方有所戒备。 | 宋·郑文宝《南唐近事》 |

| 佛口蛇心 | 比喻话虽说得好听,心肠却极狠毒。 | 宋·释普济《五灯会元》卷二十 |

| 虎头蛇尾 | 头大如虎,尾细如蛇,比喻开始时声势很大,到后来劲头很小,有始无终。 | 元·康进之《李逵负荆》 |

| 画蛇添足 | 画蛇时给蛇添上脚,比喻做了多余的事,非但无益,反而不合适。 | 《战国策·齐策二》 |

| 惊蛇入草 | 形容草书写得矫健而活泼。 | 唐·韦续《书诀墨薮》 |

| 龙蛇混杂 | 比喻好人和坏人混在一起。 | 《敦煌变文集·伍子胥变文》 |

| 牛鬼蛇神 | 牛头的鬼,蛇身的神,原形容虚幻怪诞,后比喻社会上形形色色的坏人。 | 《李贺集序》 |

| 虚与委蛇 | 指对人虚情假意,敷衍应酬。 | 《庄子·应帝王》 |

| 春蚓秋蛇 | 比喻字写得不好,弯弯曲曲,象蚯蚓和蛇爬行的痕迹。 | 明·宋濂《序》 |

| 毒蛇猛兽 | 泛指对人类生命有威胁的动物,比喻贪暴者。 | |

| 打蛇打七寸 | 比喻说话做事必须抓住主要环节。 | |

| 强龙不压地头蛇 | 比喻有能耐的人也难对付盘踞当地的恶势力。 | |

| 封豕长蛇 | 封:大;封豕:大猪;长蛇:大蛇,贪婪如大猪,残暴如大蛇,比喻贪暴者、侵略者。 | 《左传·定公四年》 |

| 蛇口蜂针 | 比喻恶毒的言词和手段。 | |

| 蛇蝎心肠 | 蝎:一种毒虫,有蛇蝎一样狠毒的心肠,形容人心狠毒,亦作“蛇蝎为心”。 | 元·无名氏《抱妆盒》第二折 |

| 蛇欲吞象 | 蛇想吞下大象,比喻贪欲极大。 | 《山海经·海内南经》 |

| 一蛇两头 | 比喻阴险凶恶的人。 | |

| 拨草寻蛇 | 比喻招惹恶人,自找麻烦。 | 明·吴承恩《西游记》第十五回 |

| 壁间蛇影 | 比喻疑神疑鬼,徒自惊扰。 | 据汉应劭《风俗通·怪神》所记 |

| 斗折蛇行 | 斗折:像北斗星的排列一样曲折,像北斗星一样弯曲,像蛇一样曲折行进,形容道路曲折蜿蜒。 | 唐·柳宗元《永州八记·小石潭记》 |

| 膝语蛇行 | 跪着说话,伏地而行,极言其畏服。 | 明·袁宏道《徐文长传》 |

| 养虺成蛇 | 比喻纵容敌人,听任其强大起来。 | 《国语·吴语》 |

| 长虺成蛇 | 虺:小蛇,毒蛇,指养奸遗患,比喻纵容敌人,听任其强大起来,而留下后患。 | 《洛阳伽蓝记·建中寺》 |

| 豕分蛇断 | 比喻支离破碎。 | 后蜀·何光远《鉴诫录·知机对》 |

| 草蛇灰线 | 比喻事物留下隐约可寻的线索和迹象。 | 金圣叹《贯华堂第五才子书水浒传》第十一回 |

| 飞鸟惊蛇 | 像飞鸟入林,受惊的蛇窜入草丛一样,形容草书自然流畅。 | 《法书苑》 |

| 灵蛇之珠 | 即隋珠,原比喻无价之宝,后也比喻非凡的才能。 | 《淮南子·说览冥训》 |

| 握蛇骑虎 | 比喻处境极其险恶。 | 《魏书·彭城王传》 |

这些成语不仅丰富了汉语的表达方式,也深刻反映了人们对蛇这一动物的复杂情感和认知,在日常生活中,我们可以灵活运用这些成语来增强语言的表现力和感染力。

FAQs

Q1:为什么很多关于蛇的成语都带有贬义?

A1:这主要是因为蛇在传统文化中常常被视为狡猾、危险或邪恶的象征,这种观念可能源于蛇的某些特性,如冷血、悄无声息的移动以及部分蛇种的毒性,在成语中,蛇往往被用来比喻阴险、狡诈或狠毒的人或事,也有一些关于蛇的成语是中性或褒义的,如“灵蛇之珠”等,但相对较少。

Q2:如何正确使用关于蛇的成语?

A2:正确使用关于蛇的成语需要注意以下几点:要准确理解成语的含义和用法,避免望文生义或误用;要根据语境选择合适的成语,确保成语与句子的整体意思相协调;要注意成语的感情色彩和语体风格,避免在正式场合使用过于口语化或带有贬义的成语,通过不断学习和实践,可以逐渐提高对

版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。

冀ICP备2021017634号-12

冀ICP备2021017634号-12

冀公网安备13062802000114号

冀公网安备13062802000114号