吃惊的成语

汉语的丰富表达中,形容吃惊的成语犹如繁星闪烁,它们以独特的组合和深刻的内涵,精准地描绘出人们在面对各种意外或惊人情况时的神态与心理,这些成语不仅为语言增添了色彩,更在文学、日常交流等诸多领域发挥着重要作用,让我们一同深入探究这些生动展现吃惊状态的成语。

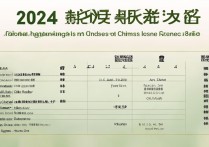

| 成语 | 释义 | 例句 | 出处 |

|---|---|---|---|

| 惊愕失色 | 失色:由于受惊或害怕而面色苍白,惊恐得改变了神色,形容十分吃惊。 | 突遇恶虎,众人皆惊愕失色,呆立当场。 | 《新编五代史平话·唐史·上卷》:“契丹以马军万人拒之于前,将士皆惊愕失色。” |

| 目瞪口呆 | 形容因吃惊或害怕而发愣的样子。 | 见他竟做出此等荒唐之事,众人皆目瞪口呆,良久无言。 | 元·无名氏《赚蒯通》第一折:“吓得项王目瞪口呆,动弹不得。” |

| 危言耸听 | 危言:使人吃惊的话;耸:惊动;耸听:使听话的人吃惊,指故意说些夸大的吓人的话,使人惊疑震动。 | 他所言不过是危言耸听,切勿轻信。 | 宋·吕祖谦《吕东莱文集》:“意者危言骇世,姑一快胸中之愤耶!” |

| 一惊非小 | 惊:惊慌,惊恐;非:不,突然发生意外的严重情况,感到十分吃惊。 | 忽闻身后巨响,他一惊非小,回首望去,只见巨石滚落。 | |

| 咄咄怪事 | 表示吃惊的声音,形容不合常理,难以理解的怪事。 | 这等离奇之事,真是咄咄怪事,令人费解。 | 南朝·宋·刘义庆《世说新语·黜免》:“殷中军(殷浩)被废在信安,终日恒书空作字,扬州吏民寻义逐之,窃视,唯作‘咄咄怪事’四字而已。” |

| 瞠目结舌 | 瞪:瞪着眼;结舌:说不出话来,瞪着眼睛说不出话来,形容窘困或惊呆的样子。 | 见那珍稀宝物,众人瞠目结舌,叹为观止。 | 清·和邦额《夜谭随录》:“因耳语其故,公子大骇,入舱隐叩细君,细君结舌瞠目。” |

| 被宠若惊 | 指受到意外的恩遇而顿觉吃惊不安。 | 承蒙陛下厚爱,臣被宠若惊,恐负圣恩。 | 宋·苏轼《谢中书舍人启》:“未及期年,擢置周行,遽参法从,省躬无有,被宠若惊。” |

| 神惊鬼怕 | 让神仙吃惊,让鬼神害怕,形容人的武艺勇猛过人或技艺十分高超。 | 其剑术精妙,神惊鬼怕,观者无不称奇。 | |

| 大惊失色 | 非常害怕,脸色都变了。 | 骤闻噩耗,他大惊失色,手中茶杯落地。 | 明·罗贯中《三国演义》:“忽见曹操带剑入宫,面有怒色,帝大惊失色。” |

| 大吃一惊 | 形容对发生的事感到十分意外。 | 本以为寻常之物,细看竟是稀世珍宝,不禁大吃一惊。 | 明·冯梦龙《警世通言》第28卷:“则一张那员外大吃一惊,回身便走,来到后边,望后倒了。” |

| 口呆目瞪 | 嘴说不出话,眼发直,形容很吃惊的样子。 | 见此诡异景象,他口呆目瞪,不知所措。 | |

| 大言耸听 | 耸听:使听的人吃惊,指故意说夸张或惊奇的话,使听的人感到惊讶,把他们的注意力吸引过来。 | 他惯于大言耸听,所言之事多有夸张。 | |

| 惊耳骇目 | 耳闻目见后内心震惊。 | 那场惨烈之战,令人惊耳骇目,久久难忘。 | 南朝·宋·刘义庆《幽明录》:“须臾,云晦雷发,惊耳骇目。” |

| 瞪目结舌 | 睁着眼睛,说不出话来,形容神情紧张或很吃惊。 | 见那惊险表演,众人瞪目结舌,心有余悸。 | 清·黄轩祖《游梁琐记·顾嘉蘅》:“群知为广文子,异而询之,瞪目结舌不能对。” |

| 目瞪口哆 | 瞪:眼睛发愣;哆:张口的样子,瞪着眼睛说不出话来,形容吃惊的样子。 | 突见怪物,他目瞪口哆,惊恐万状。 | |

| 又惊又喜 | 既惊讶又高兴。 | 失散多年之人突然相见,皆是又惊又喜,相拥而泣。 | 清·曹雪芹《红楼梦》第77回:“忽闻有人唤他,强展星眸,一见是宝玉,又惊又喜,又悲又痛,忙一把死攥住他的手。” |

| 妙语惊人 | 妙语:有深意或动听的语言,绝妙动听的语言令人吃惊。 | 他妙语惊人,一番言论引得满堂喝彩。 | |

| 钳口挢舌 | 闭口翘舌,形容因惊讶害怕而说不出话来的样子。 | 见此变故,众人钳口挢舌,不敢发声。 | 《清史稿·朱琦传》:“一旦遇大利害,抢攘无措,钳口挢舌而莫敢言。” |

| 惊世骇俗 | 世、俗:指一般人,使一般人感到惊骇。 | 他之举冲破礼教束缚,可谓惊世骇俗。 | 明·刘基《贾性之市德斋记》:“是皆为惊世骇俗,而有害于道。” |

| 舌桥不下 | 形容惊讶的神态。 | 闻此奇事,他舌桥不下,满脸诧异。 | 《史记·扁鹊苍公列传》:“中庶子闻扁鹊言,目眩然而不瞚,舌挢然而不下。” |

| 大惊小怪 | 形容对没有什么了不起的的事情过分惊讶。 | 不过寻常小事,何必如此大惊小怪。 | 宋·朱熹《答林择之书》:“要须把此事来做一平常事看,朴实头做将去,久之自然见效,不必如此大惊小怪,起模画样也。” |

| 惊悸不安 | 悸:心跳,惊慌心跳,不能安宁。 | 夜半闻异声,他惊悸不安,难以入眠。 | |

| 目瞪神呆 | 瞪:眼睛发愣,眼睛发愣,神情呆滞,形容吃惊的样子。 | 见那惨状,他目瞪神呆,仿若失魂。 | |

| 惊喜交集 | 交集:交错在一起,又吃惊,又高兴。 | 收到意外惊喜,他惊喜交集,笑意盈盈。 | 清·文康《儿女英雄传》第八回:“此刻忽然的骨肉团圆,惊喜交加。” |

| 失惊打怪 | 形容神色慌张或动作忙乱,也形容大惊小怪。 | 不过微风乍起,他便失惊打怪,扰了众人清静。 | 宋·洪迈《夷坚三志已·善谑诗词》:“后人多少继遗踪,到我便失惊打怪。” |

| 骇人听闻 | 骇:震惊,使人听了非常吃惊、害怕。 | 那惨案细节骇人听闻,闻者皆悲愤难抑。 | 宋·朱熹《朱文公文集·答詹师书》:“浙中近年怪论百出,骇人听闻,坏人心术。” |

| 危言骇世 | 骇;震惊,害怕,故作惊人之语,使世人听了吃惊。 | 他常危言骇世,欲引人关注其主张。 | |

| 惊慌失措 | 失措:失去常态,由于惊慌,一下子不知怎么办才好。 | 火起时,他惊慌失措,四处乱撞。 | 《北齐书·元晖业传》:“孝友临刑,惊惶失措,晖业神色自若。” |

| 危辞耸听 | 故意说吓人的话使人听了吃惊、害怕。 | 此等危辞耸听之言,切莫轻信。 | |

| 瞠目结舌 | 瞠:瞪着眼;结舌:说不出话来,瞪着眼睛说不出话来,形容窘困或惊呆的样子。 | 见那高超技艺,观众皆瞠目结舌,赞叹不已。 | 清·和邦额《夜谭随录》:“因耳语其故,公子大骇,入舱隐叩细君,细君结舌瞠目。” |

这些形容吃惊的成语,有的侧重于表情神态的刻画,如“目瞪口呆”“瞠目结舌”,将吃惊时的模样栩栩如生地展现出来;有的则强调内心的震撼与波动,如“惊愕失色”“惊悸不安”,它们在程度、语境、情感色彩上也各有差异,“大惊失色”体现出极度的惊恐,“大吃一惊”突出意外之感,“又惊又喜”则蕴含着复杂的情感交织,在使用时,需根据具体情境精心挑选,方能准确传达出那份吃惊的意味。

FAQs

Q1:如何区分“目瞪口呆”和“瞠目结舌”? A1:“目瞪口呆”侧重于形容因吃惊或害怕而整个人发愣的状态,强调表情上的呆滞,嘴巴张开且眼睛发直,是一种较为直观的外在表现;“瞠目结舌”更着重于形容内心吃惊到说不出话来的程度,“瞠目”突出眼睛瞪大的动作,“结舌”强调舌头仿佛打了结般无法言语,更侧重于表达因吃惊而一时无法应对的内心状态,看到有人突然摔倒,可能会瞬间“目瞪口呆”;而听闻一个令人震惊的消息,可能会“瞠目结舌”,一时不知如何回应。

Q2:“大惊小怪”和“失惊打怪”有何不同? A2:“大惊小怪”通常用于形容对那些本不值得过于惊讶的事情却表现出过分惊讶的态度,带有一定的贬义,强调个人反应的过度;“失惊打怪”除了有因惊慌而表现出慌张、忙乱的意思外,也常用来形容大惊小怪的情况,但更侧重于描述在惊慌情绪下所呈现出的慌乱状态,其语义相对较为口语化和随意,一点小事就表现得极度惊慌失措可称为“大惊小怪”,而在遇到突发小状况时手忙脚乱、大喊大叫则更符合

版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。

冀ICP备2021017634号-12

冀ICP备2021017634号-12

冀公网安备13062802000114号

冀公网安备13062802000114号