赤地千里成语

地千里,这一成语承载着厚重的历史与深沉的苦难,它以简洁而有力的方式,描绘了因天灾人祸而导致的广袤土地上的荒凉与绝望,以下是关于“赤地千里”的详细解析:

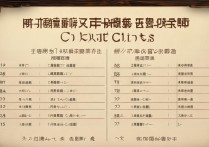

| 项目 | 详情 |

|---|---|

| 拼音 | chì dì qiān lǐ |

| 注音 | ㄔㄧˋ ㄉ一ˋ ㄑ一ㄢ ㄌ一ˇ |

| 词性 | 成语 |

| 解释 | 赤:空无所有,形容天灾或战争造成大量土地荒凉的景象,它描绘了大旱之年,庄稼、野草尽皆干枯而死,大地满目荒凉的惨状。 |

| 出处 | 《韩非子·十过》:“晋国大旱,赤地千里。”这是成语的最早出处,描述了晋国因大旱而导致的荒凉景象。 |

| 示例 | “说者谓当兵燹之余,污菜遍野,版籍荡然,人民死亡,赤地千里。”这句话出自清阮葵生《茶余客话》卷三,形象地描绘了战乱之后,大地荒芜,人民流离失所的悲惨情景。 |

| 近义词 | 寸草不留、不毛之地等,这些词语都表达了土地荒凉、寸草不生的意思。 |

| 反义词 | 郁郁葱葱、蓊蓊郁郁等,这些词语则描绘了草木茂盛、生机勃勃的景象,与“赤地千里”形成鲜明对比。 |

| 语法 | 主谓式;作谓语、定语、补语;形容旱灾、虫灾等十分严重。 |

| 感情色彩 | 中性成语,但在实际使用中,往往带有一定的贬义或悲壮色彩,因为它描述的是灾难和荒凉。 |

| 结构 | 偏正式成语。 |

| 产生年代 | 古代成语。 |

| 辨形 | 里,不能写作“理”。 |

| 正音 | 地,不能读作“de”。 |

| 英语翻译 | a thousand li of barren land,直译为“千里的荒地”。 |

“赤地千里”这一成语背后,还蕴含着丰富的历史故事和文化内涵,在春秋时期,卫灵公到晋国去途中夜宿濮水上游,夜半听到神秘琴声,他命乐官师涓记录下来,并在会见晋平公时演奏,晋国乐官师旷却认为这是亡国之音,后来,第二次演奏时大风大雨相随,接着发生了大旱,三年之内造成了赤地千里的惨状,这一故事不仅增加了成语的趣味性,也使其背后的历史背景更加丰富和深刻。

“赤地千里”在文学作品中也有着广泛的应用,它常被用来描绘战争、旱灾等灾难过后的荒凉景象,以此烘托出主人公的悲惨命运或社会的动荡不安,这一成语也警示人们要珍惜自然资源,防止天灾人祸的发生。

FAQs

Q1:赤地千里这个成语可以用来形容哪些场景? A1:赤地千里这个成语通常用来形容因天灾(如大旱、洪水等)或人祸(如战争、瘟疫等)而导致的广大地区土地荒凉、寸草不生的惨状,它强调了灾难的严重性和广泛性,给人以强烈的视觉冲击和心理震撼。

Q2:赤地千里与寸草不留有什么区别? A2:赤地千里和寸草不留都是形容土地荒凉的成语,但它们在语义和用法上存在一些差异,赤地千里更侧重于描述因天灾人祸而导致的广大地区土地荒凉的景象,强调了灾难的严重性和广泛性;而寸草不留则更侧重于描述某一具体区域内连一点草都没有剩下,强调了破坏的彻底性,在使用时需要

版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。

冀ICP备2021017634号-12

冀ICP备2021017634号-12

冀公网安备13062802000114号

冀公网安备13062802000114号