假如三天光明读后感50

初识震撼

当我翻开《假如给我三天光明》,海伦·凯勒的故事如同一道闪电划破夜空,她在一岁半时因疾病陷入无光、无声的世界,却凭借惊人毅力学会多种语言,考入哈佛大学并毕业,这种超越身体局限的精神力量深深震撼了我,让我对“生命的可能性”有了全新认知。

细节触动

书中描写莎莉文老师通过掌心拼写单词开启她的智力之窗的场景尤为动人,比如教“水”这个概念时,老师将她的手放在水管下感受水流与文字符号的关联,这种具象化的教育方式不仅传递知识,更构建了双向的情感纽带,我仿佛能触摸到那些湿润的字母在皮肤上跳动的轨迹,感受到知识如清泉般注入干涸心田的过程。

对比反思

作为健全人,我们常将视觉、听觉视为理所当然,而海伦若获三天光明,她会细致端详亲友面容、静观昼夜交替、游览城市风光,反观自己,曾因爬山路陡而放弃登顶,比起她串珠子时的坚持显得格外渺小,这让我意识到:真正的障碍不在外界,而在内心是否愿意突破舒适区。

精神传承

海伦用行动诠释了什么是“身残志坚”,她虽身处黑暗却心怀光明,将苦难转化为创作源泉,她的文字不是抱怨而是感恩,不是悲叹而是赞歌,这种豁达的人生态度启示我们:与其等待命运施舍机遇,不如主动点燃生命的火焰。

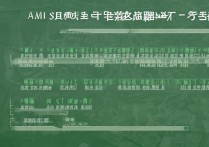

| 维度 | 海伦的选择 | 常人的表现 | 差异启示 |

|---|---|---|---|

| 面对缺陷 | 积极学习手语/盲文 | 放大弱点自我设限 | 心态决定人生高度 |

| 利用感官 | 触觉替代视听感知世界 | 单一依赖某类感官 | 开发多元感知系统可突破局限 |

| 时间观念 | 把每天当作最后一天来活 | 拖延懈怠虚度光阴 | 珍惜当下才能掌控未来 |

| 知识态度 | 如饥似渴汲取多国文化 | 被动应付学业任务 | 求知欲是跨越障碍的翅膀 |

相关问题与解答

为什么说海伦·凯勒的成功离不开莎莉文老师?

答:莎莉文老师不仅教授她知识,更重要的是帮助其建立与世界的联系,通过触觉教学打破沟通壁垒,用耐心引导替代惩罚式教育,使海伦从暴躁孩童蜕变成知书达理的学者,这种个性化启蒙激发了她内在的学习动力和生命潜能。

普通人该如何实践“像三天光明般珍惜当下”?

答:可以每天设定一个小目标专注完成,例如观察日出时的云彩变化、记录街头巷尾的声音谱系,或者闭眼触摸不同材质的物品,这些看似简单的练习能唤醒我们对日常美好的觉察力,真正实现“活在当下”的生命状态。

版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。

冀ICP备2021017634号-12

冀ICP备2021017634号-12

冀公网安备13062802000114号

冀公网安备13062802000114号