给孩子自由读后感

是一篇关于《给孩子自由》的读后感:

核心理念带来的触动

书中反复强调的“首要幸福感”概念让我印象深刻,它指出,孩子对父母无条件的爱与接纳是一切发展的基石,这种安全感如同土壤,能滋养出自信、独立和稳定的人格特质,联想到现实中许多家长常以“为你好”之名施加压力,却忽略了最基础的情感联结建设,这不禁让人反思:是否只有物质满足才算养育?真正的爱或许更应该体现在对孩子情绪需求的敏锐捕捉上。

作者通过大量实例说明,当孩子确信自己是被全然接纳时,他们反而更愿意主动探索世界规则,就像我的侄子在与其他小朋友相处时,即使被攻击也不还手的行为最初让我担忧是否是懦弱表现,但书中解读为——这正是安全感充足的体现,因为内心没有匮乏感的孩子不需要用暴力证明自己存在价值。

教育实践的智慧启示

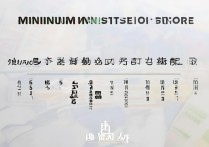

| 教育场景 | 传统做法弊端 | 书中建议方法 | 实践效果观察 |

|---|---|---|---|

| 发脾气处理 | 压制/斥责 | 分析原因+尊重表达 | 孩子学会自我调节情绪 |

| 饮食作息安排 | 严格时间表 | 顺应节奏灵活调整 | 减少对抗性哭闹行为 |

| 探索欲望引导 | 限制危险区域 | 设置安全边界内的自主权 | 激发创造力与问题解决能力 |

| 能力发展阶段认知 | 超前训练 | 等待敏感期自然涌现 | 避免拔苗助长式伤害 |

特别认同作者提出的“纪律必须建立在自由基础上”,以往我们认为立规矩就是要约束,其实有效的规则恰恰产生于孩子充分体验后的主动选择,比如让孩子玩够水再上岸洗澡,比强行中断更能培养配合度。

文化差异下的育儿反思

作为跨文化背景的著作,书中将美式教育理念与中国家庭现状对比尤为深刻,读到老人带娃常见的矛盾时顿感共鸣:祖辈因家务繁重难以专注陪伴,导致用命令替代对话;用比较句式“你看哥哥多乖”打击自尊心等现象普遍存在,这揭示出代际教育不仅是方法差异,更是认知体系的碰撞,书中倡导的“专职陪护者”制度虽难完全实现,但提醒我们要尽可能创造高质量陪伴时段。

个人实践中的转变

受书启发后调整了多个教养细节:不再说“你真笨”这类否定性语言;把“等会儿再吃”改成“等你玩完积木我们就去洗手吃饭”;允许孩子拒绝切开的苹果坚持完整食用……这些看似微小的改变却带来惊喜变化:孩子开始更流畅地表达需求,甚至主动安慰受挫的玩伴,原来所谓“自由”不是放任,而是给予选择权后的双向成长。

相关问题与解答

Q1:如何平衡自由与规则的关系?

答:关键在于建立清晰且有限的边界,例如在保证安全的前提下允许自由探索,当出现危险行为时用平静坚定的态度执行约定后果,而非事后惩罚,规则应提前明确告知并保持一致性,这样既能保护孩子免受真实伤害,又能让其在可控范围内试错学习。

Q2:面对老人帮忙带娃的理念冲突怎么办?

答:建议采取“求同存异+重点突破”策略,先认可长辈的付出,再通过分享具体案例(如书中提到的玩水实验)展示新方法的效果,可选择某个容易改变的小环节入手,比如允许孩子自己决定何时停止玩耍去吃饭,让老人亲身体验积极回应带来的正面反馈,逐步达成更多共识。

这本书让我深刻体会到,教育不是雕刻艺术品,而是培育一棵会自己寻找阳光的幼苗,当我们放下控制欲,用敬畏之心观察生命成长规律时,那些曾经焦虑的育儿难题反而会迎来意想不到的转

版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。

冀ICP备2021017634号-12

冀ICP备2021017634号-12

冀公网安备13062802000114号

冀公网安备13062802000114号