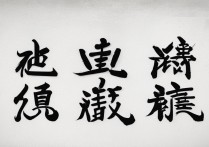

不辞而别成语

汉语的丰富词汇中,成语以其简洁而深刻的表达方式,承载着深厚的文化底蕴和历史故事。“不辞而别”便是这样一个充满情感色彩与故事性的成语,它描绘了一种未作告别便悄然离去的情景,既可能蕴含着无奈与决绝,也可能透露出逃避或突然的决定,本文将从多个维度深入探讨“不辞而别”这一成语,包括其定义、来源、用法、近反义词以及在不同语境下的应用等,以期为读者提供一个全面而细致的理解。

基本信息

| 项目 | 详情 |

|---|---|

| 中文名 | 不辞而别 |

| 拼音 | bù cí ér bié |

| 外文名 | go away without saying goodbye |

| 类型 | 四字成语 |

| 结构 | ABCD式 |

| 感情色彩 | 中性 |

详细解释

(一)含义解析

- 字面意义:“不辞”,即不进行告辞的动作;“而别”,则是离开的意思,合起来,就是指没有进行正式的告辞就离开了。

- 深层含义:这个成语通常用来形容一种突然、未经预告或未按常规程序进行的离别,它可能带有一种匆忙、紧急或不愿被察觉的意味,有时也用于形容因某种原因(如避免尴尬、冲突或追求自由)而选择悄悄离开的行为。

(二)来源与出处

- 文学出处:该成语最早见于元代郑德辉的杂剧《王粲登楼》第一折中,通过剧中人物的对话“报老爷得知,王粲不辞而别去了”,将这一行为模式固定为成语,流传至今。

- 文化背景:在古代社会,离别往往伴随着一系列的礼仪和仪式,如辞行、饯别等,而“不辞而别”则打破了这种常规,体现了个体对传统礼数的挑战或对特定情境的应对策略。

(三)用法与语境

- 语法功能:作为偏正式成语,“不辞而别”在句子中通常充当谓语、宾语或状语,用于描述人物的行为或状态。

- 适用语境:这个成语适用于多种语境,包括但不限于个人情感纠葛中的突然离开、职场或社交场合中的悄然退场、以及文学作品中对人物性格或情节发展的刻画等。

示例与运用

为了更直观地理解“不辞而别”的用法和含义,我们可以通过一些具体的例子来加以说明。

(一)文学作品中的例子

- 老舍在其作品《骆驼祥子》中写道:“他不想跟她去商议,他得走,想好了主意,给她个不辞而别。”这里,“不辞而别”生动地描绘了主人公祥子在面临困境时,选择独自离开、不与人商量的决绝态度。

(二)日常生活中的例子

- 在现代职场中,有时员工因为对公司不满或遭遇不公平待遇,可能会选择“不辞而别”,即不提前通知公司或同事,直接离开工作岗位,这种行为虽然不太符合职业规范,但在某些情况下也能反映出员工的无奈和愤怒。

(三)其他语境中的例子

- 在旅游或探险活动中,如果某人因为突发情况或身体原因无法继续行程,又不想成为团队的负担,可能会选择“不辞而别”,即悄悄离开队伍,以免影响他人的计划和心情。

近义词与反义词

(一)近义词

- 溜之大吉:形容偷偷地离开或逃避责任,与“不辞而别”有相似之处,但更强调逃避的意味。

- 逃之夭夭:原意是形容桃花茂盛艳丽,后借用“逃”的谐音,表示逃跑得无影无踪,也可用于形容不声不响地离开。

- 不翼而飞:原指没有翅膀的东西却飞走了,比喻物品突然不见了或人突然消失了,与“不辞而别”在消失的突然性上有共通之处。

(二)反义词

- 依依惜别:形容离别时非常留恋、不舍,与“不辞而别”形成鲜明对比,前者强调情感的深厚和离别的艰难,后者则强调离别的突然和决绝。

- 辞别而行:指正式告辞后离开,与“不辞而别”相反,强调了离别的程序和礼仪。

文化内涵与社会意义

(一)文化内涵

- “不辞而别”作为成语,不仅反映了古代社会对于离别礼仪的重视和违反常规行为的认知,也体现了人们在面对不同情境时所采取的不同应对策略,它既是对传统礼数的一种挑战,也是对个体自由意志的一种体现。

(二)社会意义

- 在现代社会中,“不辞而别”虽然有时被视为不礼貌或不负责任的行为,但在某些特定情境下,它也可能是一种必要的自我保护或解决问题的方式,在理解和评价这一行为时,需要综合考虑具体的情境和动机,避免一概而论。

相关问答FAQs

(一)问:“不辞而别”是否总是带有负面含义?

答:不一定。“不辞而别”虽然在某些情况下可能被视为不礼貌或不负责任的行为,但在其他情境下,它也可能是一种无奈的选择或必要的自我保护,在理解和评价这一行为时,需要根据具体情况进行判断。

(二)问:如何避免“不辞而别”带来的不良影响?

答:要避免“不辞而别”带来的不良影响,首先需要在决定离开之前尽可能与他人进行沟通和解释,以减少误解和冲突,在离开时尽量保持低调和尊重他人的感受,避免给他人带来不必要的困扰和伤害,如果可能的话,可以在事后向相关人员说明情况并表达歉意,以弥补可能

版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。

冀ICP备2021017634号-12

冀ICP备2021017634号-12

冀公网安备13062802000114号

冀公网安备13062802000114号