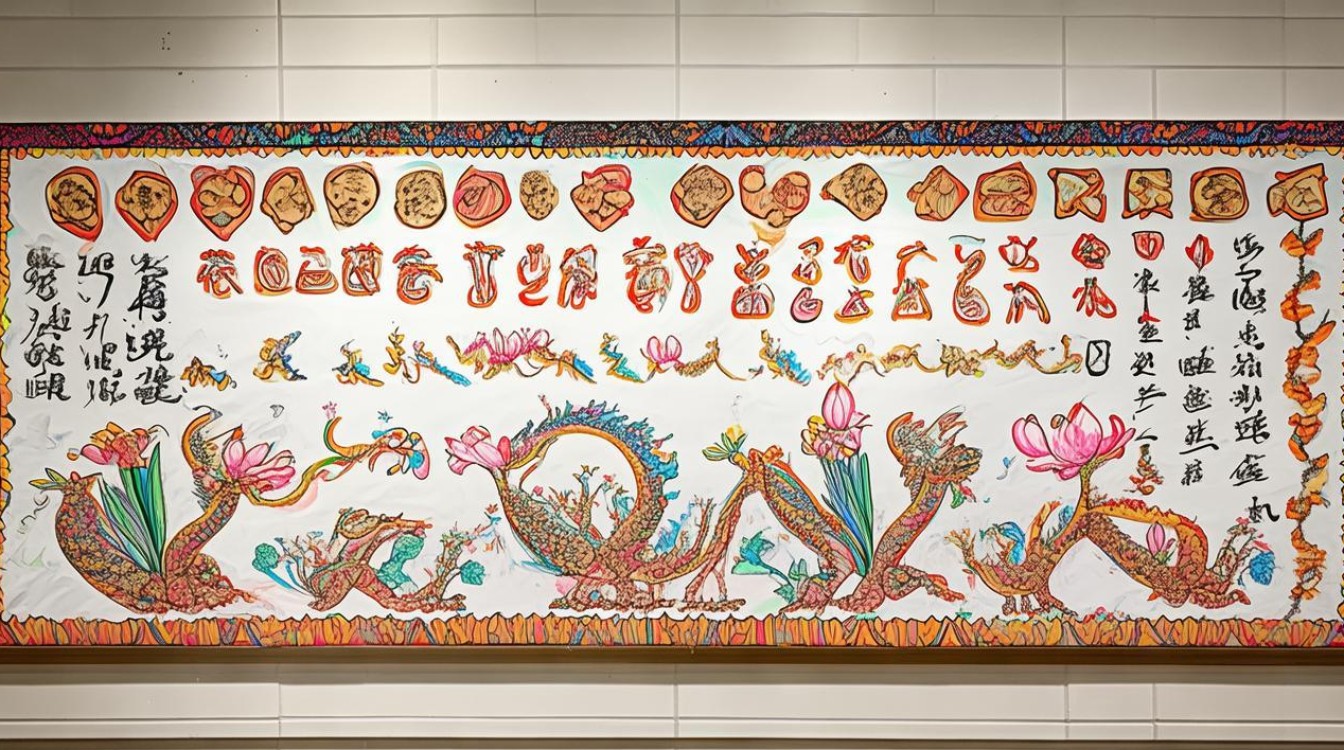

二年级端午节手抄报

端午节的由来

| 起源传说 | |

|---|---|

| 纪念屈原说 | 屈原是战国时期楚国的大臣,他爱国忧民,主张联齐抗秦,但遭到贵族子兰等人的强烈反对,屈原遭谗去职,被赶出都城,流放到沅、湘流域,公元前278年,秦军攻破楚国京都,屈原眼看自己的祖国被侵略,心如刀割,于五月五日,在写下了绝笔作《怀沙》之后,抱石投汨罗江身死,以自己的生命谱写了一曲壮丽的爱国主义乐章,传说屈原死后,楚国百姓哀痛异常,纷纷涌到汨罗江边去凭吊屈原,渔夫们划起船只,在江上来回打捞他的真身,有位渔夫拿出为屈原准备的饭团、鸡蛋等食物,“扑通、扑通”地丢进江里,说是让鱼龙虾蟹吃饱了,就不会去咬屈大夫的身体了,人们见后纷纷仿效,一位老医师则拿来一坛雄黄酒倒进江里,说是要药晕蛟龙水兽,以免伤害屈大夫,后来为怕饭团为蛟龙所食,人们想出用楝树叶包饭,外缠彩丝,发展成棕子,以后,在每年的五月初五,就有了龙舟竞渡、吃粽子、喝雄黄酒的风俗;以此来纪念爱国诗人屈原。 |

| 纪念伍子胥说 | 伍子胥是楚国人,他的父亲和哥哥都被楚平王杀害,伍子胥投奔吴国,帮助吴国强大起来,打败了楚国,后来吴王夫差不听伍子胥的劝告,放走了越王勾践,伍子胥建议杀了勾践,但夫差不听,伍子胥觉得失望,便自杀而死,把自己的身体投入了钱塘江,老百姓为了纪念伍子胥,便在五月初五这一天举行活动。 |

| 纪念孝女曹娥说 | 曹娥是东汉上虞人,父亲溺于江中,数日不见尸体,当时孝女曹娥年仅14岁,昼夜沿江号哭,过了17天,在五月五日也投江,5日后抱出父尸,就此传为神话,继而相传至县府知事,令度尚为之立碑,让他的弟子邯郸淳作诔辞颂扬,孝女曹娥之墓,在今浙江绍兴,后传曹娥碑为晋王义所书,后人为了纪念曹娥的孝节,在曹娥投江之日即五月初五这一天举行活动。 |

端午节的习俗

| 习俗名称 | 具体做法 | 寓意 |

|---|---|---|

| 赛龙舟 | 赛龙舟是端午节的一项重要活动,人们会制作精美的龙舟,船头装饰成龙的形状,船上插着彩旗,参赛的队员们身着统一的服装,手持木桨,随着鼓点的节奏奋力划水,龙舟在水面上飞驰,两岸观众呐喊助威,场面十分热闹。 | 赛龙舟是为了纪念屈原,传说屈原投江后,人们划船去救他,后来就演变成了赛龙舟的习俗,赛龙舟也象征着人们团结协作、勇往直前的精神。 |

| 吃粽子 | 粽子是用糯米、红枣、豆沙等食材包裹在粽叶中,然后用线绑好,放入锅中煮熟,粽子的形状多样,有三角形、四棱形等,在端午节这一天,家家户户都会吃粽子。 | 吃粽子是为了纪念屈原,传说人们为了防止鱼虾吃掉屈原的身体,就把粽子投入江中喂鱼虾,粽子已经成为了端午节的传统美食,寓意着团圆和幸福。 |

| 挂菖蒲、艾叶 | 在端午节这一天,人们会把菖蒲和艾叶挂在门口或窗户上,菖蒲和艾叶都是具有香气的植物,可以驱赶蚊虫和邪气。 | 挂菖蒲、艾叶是为了辟邪驱灾,菖蒲和艾叶在中国传统文化中被认为是具有神奇力量的植物,可以保佑家人平安健康。 |

| 佩香囊 | 香囊是用彩色的布制成的小袋子,里面装着香料、草药等,香囊的形状各异,有圆形、方形、心形等,人们会把香囊佩戴在身上,或者挂在床头、车上。 | 佩香囊是为了驱虫、避邪、保平安,香囊中的香料和草药具有清香的气味,可以驱赶蚊虫,同时也寓意着吉祥如意。 |

端午节的诗词

| 诗词名称 | 作者 | |

|---|---|---|

| 《端午》 | 唐·文秀 | 节分端午自谁言,万古传闻为屈原,堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。 |

| 《和端午》 | 宋·张耒 | 竞渡深悲千载冤,忠魂一去讵能还,国亡身殒今何有,只留离骚在世间。 |

| 《乙卯重五诗》 | 宋·陆游 | 重五山村好,榴花忽已繁,粽包分两髻,艾束著危冠,旧俗方储药,羸躯亦点丹,日斜吾事毕,一笑向杯盘。 |

相关问题与解答

问题1:端午节为什么又叫端阳节?

解答:端午节又叫端阳节,是因为在农历五月,阳气渐盛,万物生长旺盛。“端”有“初”的意思,“午”对应地支中的五月,五月五日,正是阳气上升至极的日子,所以称为端阳节,这一天,人们通过各种习俗活动来迎接阳气,祈求身体健康、平安顺遂。

问题2:除了赛龙舟和吃粽子,端午节还有哪些传统活动?

解答:除了赛龙舟和吃粽子,端午节还有很多传统活动,比如挂菖蒲、艾叶,人们会把这两种具有香气的植物挂在门口或窗户上,以驱赶蚊虫和邪气,还有佩香囊,香囊是用彩色的布制成的小袋子,里面装着香料、草药等,人们会把香囊佩戴在身上,或者挂在床头、车上,以驱虫、避邪、保平安,在一些地方还有饮雄黄酒、游

版权声明:本文由 数字独教育 发布,如需转载请注明出处。

冀ICP备2021017634号-12

冀ICP备2021017634号-12

冀公网安备13062802000114号

冀公网安备13062802000114号